久留米絣(かすり)は1800年頃、米屋の娘であり優秀な織り手であった

「井上 伝」によって創案され福岡県の筑後地域に根付いた伝統の織物です。

伝は12歳の頃に古着の色あせによって出来た斑点模様を発見し、

古着を解きその仕組みを解明しました。

織り機の改良を行った田中久重の協力や多くの人達の創意工夫によって

現在の久留米絣が完成しました。

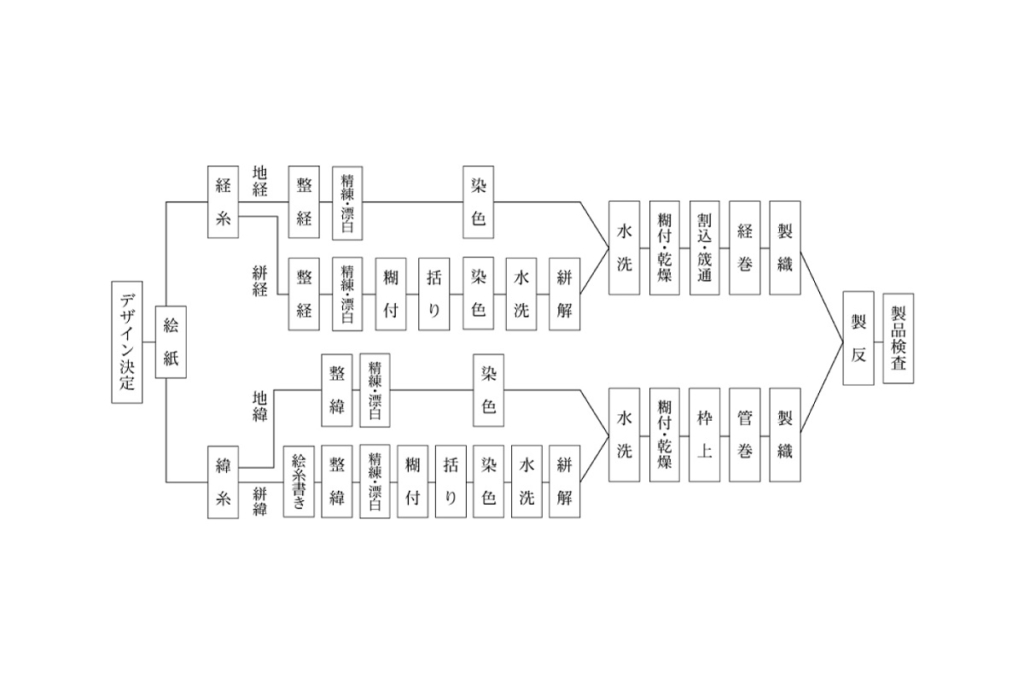

約30もの作業工程があり、作製に約2か月から3ヶ月かかります。

まず図案通りに経糸・緯糸を括り(くくり)染色する事で

括られている部分が抜染され濃淡ができます。

その経糸と緯糸の濃淡を重ね合わせる事で柄になります。

現在では絣の産地も減り、

伊予絣・備後絣とともに日本三大絣の一つに数えられ、

国の重要無形文化財にも指定されています。

- 1957年 国重要文化財に認定

- 1976年 通産大臣指定伝統工芸品に指定

久留米絣ができるまでの作業工程

Work process until Kurume Kasuri is made

1、整経・整緯(せいけい・せいい)

整経(せいけい)とは図案を元に

作成したい柄に合わせ、

絣糸と地糸の糸数を割り出し、

糸の伸縮を計算に入れながら経糸(たていと)を整えていきます。

緯糸(よこいと)も同様に糸の太さに合わせて、

糸の本数と長さを設定し整経します。

2、括り(くくり)

経糸(たていと)、緯糸(よこいと)の

柄になる部分を括って防染する作業です。

絣模様の原点で、作品の仕上がりに影響する重要な工程となります。

柄になる部分を計算し、糊が付いている糸で括っていきます。

現在では技術の進歩により、

機械で括ることができますが、

精巧な機械とは違い人の手が必要な作業になっています。

3、染色(せんしょく)

伝統的な藍染と現在では反応染料を使った染色があります。

久留米絣は括りを用いて抜染(染まらない部分)するので、低温で染色する必要があります。

そのため昔から天然の藍染が一般的な久留米絣に用いられる染色方法でした。

現在では低温で染められる反応染料があり、

三原色の赤・青・黄の3色を組み合わせて様々な色を作り上げます。

4、管巻き・トング巻き(くだまき・とんぐまき)

久留米絣では緯糸(よこいと)を巻く際に2種類の方法があります。

管巻き(くだまき)

手織りや無地を織る機械織では、管巻きという工程があります。

トング巻き

機械織りで柄を合わせて織り上げるにはトング巻きが必要になり、

トングという板に柄を合わせながら巻いていくことで、自動で織ることが出来る重要な工程です。

5、製織(せいしょく)

久留米絣の産地では、手織りと機械織りがどちらもあるのが特徴です。

伝統的な手織りは、風合いが良く、緻密な柄を織り出すことができます。

機械織りは、手織りに比べると

格段に早く織ることができますが、

120年前の豊田織機を今でも使用しており、

手織りに一番近い機械織と言われています。

6、湯通し・整反(ゆどおし・せいたん)

織り上げた生地は、一度お湯に通し、水洗いを行います。

お湯に通すことで生地が縮み、ご家庭で洗濯しても縮まなくなります。

お湯に浸けた際に色が出ていないかを確認し、整反していきます。

整反では、織キズのチェックや乱れているところがないかを丁寧に調べます。